炎症の予防効果は定かではないが、抑制効果は期待できそうだ。

重要なポイントは「オメガ6脂肪酸摂取量に対して、オメガ3脂肪酸摂取量の比率を高く保つこと」

オメガ3脂肪酸は各種炎症性疾患の治療サポートとして有益な成分と考えられる。

同時に、オメガ6が豊富な炎症促進性の食品の摂取量を減らすことが不可欠である。

目次

- 急性炎症と慢性的にコントロールされていない異常な炎症の違い

- オメガ6脂肪酸は炎症を引き起こす物質の原料になる

- オメガ3脂肪酸は炎症を鎮める物質の原料になる

- オメガ3脂肪酸が免疫システムに与える影響

- オメガ3脂肪酸は自己免疫性疾患の症状を改善する

- オメガ3脂肪酸に自己免疫性疾患の予防効果があるかわからない理由

- オメガ6脂肪酸に対して、オメガ3脂肪酸の比率を高く保つことが重要

- フィッシュオイル(海洋由来の長鎖オメガ3脂肪酸)の摂取と炎症・自己免疫疾患への影響

- オメガ3脂肪酸はビタミンDとの併用で自己免疫性疾患の発症リスクが22%減少した

- オメガ3脂肪酸は血液中の炎症マーカーを抑制できなかった

- オメガ3脂肪酸はCRPや炎症性サイトカインの産生を抑える

- フィッシュオイル(オメガ3脂肪酸)が炎症を抑える理由

- 実際の病気における効果

- フィッシュオイル(オメガ3脂肪酸)で万事解決!とはならない

- 参考文献

急性炎症と慢性的にコントロールされていない異常な炎症の違い

【 急性炎症(ケガや感染の際に起こる一時的な炎症) 】は、体を守り、傷ついた組織のバランスを元に戻すために、不快ではありますが、必要かつ正常な反応です。

そして、自然に収まる反応でもあります。

一方で、【 慢性的にコントロールされていない異常な炎症 】は、多くの病気の原因や悪化の要因となっています。

たとえば以下のような病気があげられます:

- 関節炎【1】

- 炎症性腸疾患(IBD)【2、3】

- 歯周病【4】

- 心臓や血管の病気【5】

- 神経の病気(アルツハイマー病、パーキンソン病など)【6、7】

- 喘息【8】

- がん【9】

- 肥満やメタボリックシンドローム【10】

- 1型糖尿病【11】

- 甲状腺炎【12】

- 慢性腎臓病(CKD)【13】

- 自己免疫疾患【14】

では、これらの【 慢性的にコントロールされていない異常な炎症 】はなぜ起こるのでしょうか?

オメガ6脂肪酸は炎症を引き起こす物質の原料になる

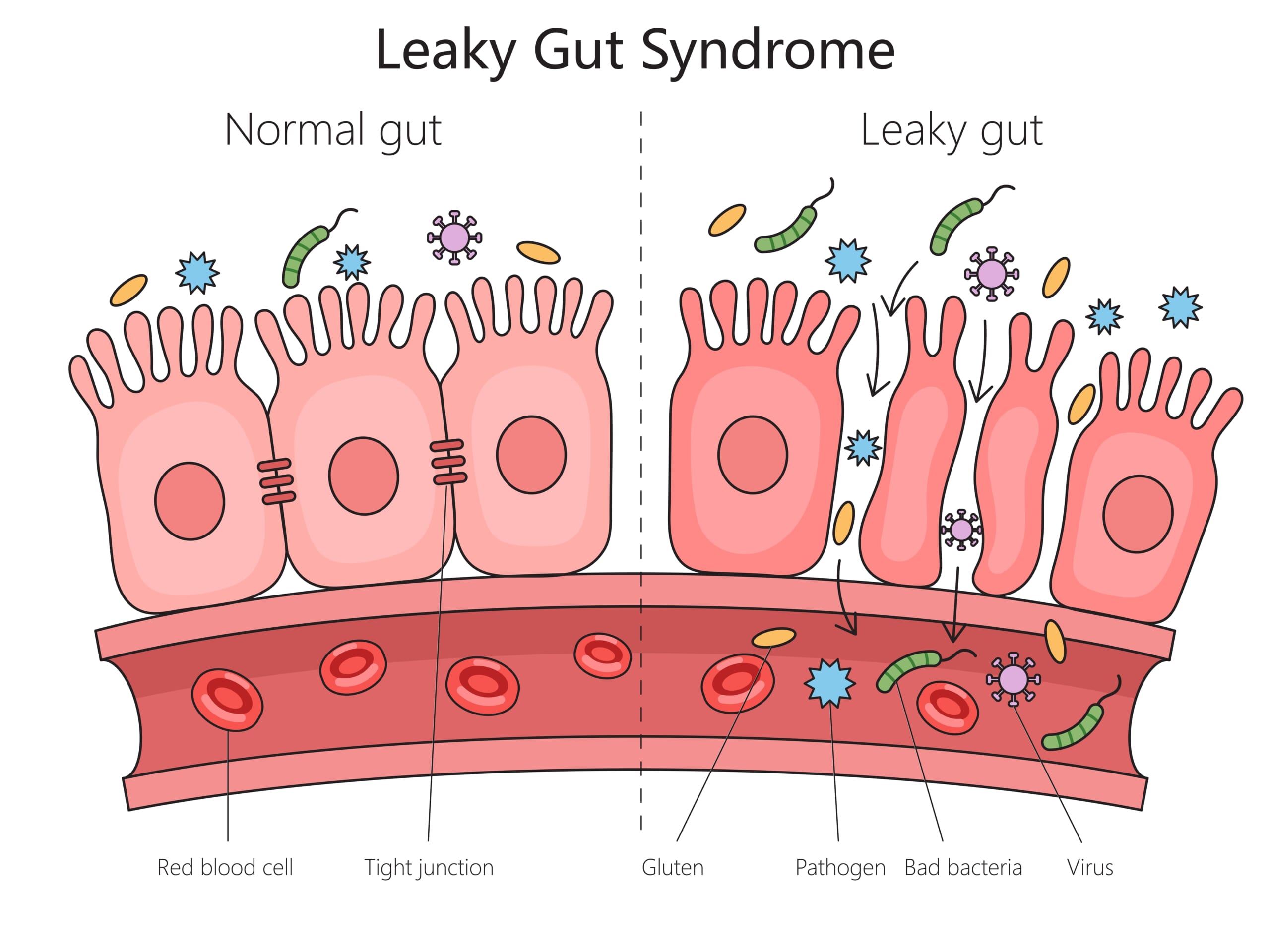

オメガ6脂肪酸から作られる【 エイコサノイド類(プロスタグランジン、トロンボキサン、ロイコトリエンなど) 】は、これらの炎症反応を引き起こす働きがあります。

ですから、食事中のオメガ6脂肪酸の割合が多いと、身体はどちらかというと【 無駄な炎症を引き起こしやすくなる 】と考えられます。

オメガ3脂肪酸は炎症を鎮める物質の原料になる

それに対して、オメガ3脂肪酸は、これらの「炎症を引き起こす物質」には変化せず、むしろ反対の【 炎症を鎮める働きを持つ代謝物(体内で変化してできる物質) 】を作ります。

以下で説明するように、オメガ3脂肪酸には炎症を抑える様々なメカニズムがあります。

抗炎症薬(NSAIDs=非ステロイド性抗炎症薬)は、プロスタグランジンなど炎症を起こす物質の働きを抑えることで効果を発揮しますが、副作用があることも知られています。特に、長期間の使用では副作用が強く出ることがあるため注意が必要です。

また、グルココルチコイド(ステロイドの一種)などの一部の抗炎症療法は、免疫を抑えすぎてしまう(免疫抑制)ことがあり、長期的にはかえって体に負担をかける可能性があります。

その点、オメガ3脂肪酸から作られる【 レゾルビン 】という物質は、異常な炎症を自然に鎮める作用を持ちながら、免疫を抑えすぎることもないという利点があります。

オメガ3脂肪酸が免疫システムに与える影響

さらに、オメガ3脂肪酸から作られる代謝物は、

- B細胞やT細胞(免疫細胞)による自然な免疫反応を調整

- CD8陽性T細胞が分泌する炎症性サイトカイン(IL-2、TNF-α、IFN-γ)を減らす

- CD4陽性T細胞がTh1やTh17という炎症性タイプに分化するのを抑える

- B細胞によるIgG(免疫抗体)の産生を増やす

といった免疫全体のバランスを整える働きもあります。

オメガ3脂肪酸は自己免疫性疾患の症状を改善する

ランダム化比較試験(信頼性の高い研究手法)では、

- 関節リウマチ【15】

- 全身性エリテマトーデス(SLE)【16】

- 乾癬(かんせん)【17】

といった炎症性・自己免疫性の病気に対し、オメガ3脂肪酸の摂取が症状を改善することが確認されています。

しかし、自己免疫疾患そのものの【 予防効果 】については、まだ明確な長期研究が少なく、はっきりした結論は出ていません。

オメガ3脂肪酸に自己免疫性疾患の予防効果があるかわからない理由

これは、オメガ3脂肪酸の効果を実感するには、

- 長年にわたる摂取

- 全体的に炎症を起こしにくい健康的な食生活の継続

といった長期的な視点が必要だからです。

もし将来的に、オメガ3脂肪酸の長期摂取が自己免疫疾患の予防や進行抑制に効果があると証明されれば、費用も少なく、手軽に始められる健康戦略として、特にリスクの高い動物たちにとって大きなメリットになるでしょう。

オメガ6脂肪酸に対して、オメガ3脂肪酸の比率を高く保つことが重要

現在考えられている仮説としては、

【 オメガ6脂肪酸に対して、オメガ3脂肪酸の比率を高く保つ 】ことができれば、病原性微生物感染や加齢による変性疾患、自己免疫の引き金となる要因が起きたときにも、体が本来持っていた【 炎症や免疫の過剰反応を調整する力 】を回復できる可能性があるという主張があります。

これらの病気に共通して見られるのは、体の中で炎症が起こっている状態です。

その根本に働きかけるオメガ3脂肪酸の役割は、今後さらに注目されるべきと考えます。

フィッシュオイル(海洋由来の長鎖オメガ3脂肪酸)の摂取と炎症・自己免疫疾患への影響

海の魚などから摂れる長鎖オメガ3脂肪酸(EPAやDHA)は、全身的な炎症を抑えたり、自己免疫疾患に見られる症状や検査値の改善に役立つことがわかっています。

ただし、オメガ3脂肪酸が自己免疫疾患の発症そのものを防ぐかどうかについては、まだ十分な証拠があるとは言えません。

オメガ3脂肪酸はビタミンDとの併用で自己免疫性疾患の発症リスクが22%減少した

たとえば、VITAL試験【18】という大規模な研究では、ビタミンDを5年間摂取すると、自己免疫疾患の発症リスクが22%減少することが示されました。

この試験では、

ビタミンD単独またはオメガ3脂肪酸との併用 → リスクが22%減

オメガ3脂肪酸単独 → リスクが15%減(ただし統計的には有意な差はなかった)

という結果でした。

このことから、ビタミンDとオメガ3脂肪酸を一緒に摂ることで相乗効果があり、炎症や自己免疫疾患を抑える可能性があると考えられています。

しかし、この試験で使われた用量のオメガ3脂肪酸を単独で摂取した場合には、自己免疫疾患の発症を有意に減らすとは言えませんでした。

とはいえ、「自己免疫疾患の疑いがある」人も含めて解析すると、オメガ3脂肪酸を摂ったグループでは発症率がプラセボ群より低くなり、時間が経つほどその効果が強くなる傾向も見られました。

オメガ3脂肪酸は血液中の炎症マーカーを抑制できなかった

また、このVITAL試験のサブ研究【19】では、血液中の炎症マーカー(IL-6、TNFレセプター2、高感度CRPなど)を2年間にわたって測定しましたが、オメガ3脂肪酸単独の摂取ではこれらの値に有意な変化は見られませんでした。

オメガ3脂肪酸はCRPや炎症性サイトカインの産生を抑える

一方で、動物実験や細胞実験では、EPAやDHAを多く含む食事が以下のような効果を持つことが報告されています:

- C反応性タンパク(CRP)の産生を抑える

- 炎症性サイトカイン(TNF-α、IL-1β、IL-6など)の産生を抑える

- T細胞の増殖や活性化を抑える

- レゾルビン、プロテクチン、マレシンといった「炎症を収束させる脂質メディエーター」の材料として働く

このような理由から、先のVITAL試験で使われた被験者(55歳以上の高齢者)、投与期間、オメガ3脂肪酸の摂取量などが、効果をはっきり示すには十分でなかった可能性もあります。

特に、背景の食生活でオメガ6脂肪酸の摂取量が多かった人では、オメガ3脂肪酸の効果が弱まった可能性もあります。

フィッシュオイル(オメガ3脂肪酸)が炎症を抑える理由

オメガ3脂肪酸は、すでに述べたように、以下のようなメカニズムで炎症を抑える働きがあります:

- 炎症を起こす物質(サイトカインやエイコサノイド)の産生を減らす

- オメガ6脂肪酸と酵素の取り合いになることで、オメガ6脂肪酸から作られる炎症物質が減る

- マクロファージやT細胞といった免疫細胞の活性化を調整し、過剰な反応を抑える

実際の病気における効果

過去の研究では、さまざまな病気において、オメガ3脂肪酸の抗炎症作用が確認されています:

- 関節リウマチ(RA)の患者では、オメガ3脂肪酸の摂取により、炎症性サイトカインの産生と病状の活動性が低下【20】

- 炎症性腸疾患(IBD)の人では、炎症の抑制と症状の改善が確認されました【2、3】

- 喘息の患者では、気道の炎症が軽くなり、呼吸機能が改善することが示されています【21】

このように、オメガ3脂肪酸を摂取することで、【 慢性的にコントロールされていない異常な炎症 】を身体に負担の少ないメカニズムで抑えられる可能性があることを知識として共有できれば幸いです。

フィッシュオイル(オメガ3脂肪酸)で万事解決!とはならない

もちろん、科学の大前提である

● 条件が変われば結果が変わる

● 反応には個体差がある

● 万能の正解など存在しない

● 最終的には個々で確かめながら最適化していくしかない

ことは変わらないので、【 慢性的にコントロールされていない異常な炎症 】は【 オメガ3脂肪酸を含むフィッシュオイルで万事解決! 】ということにはならないことも、確認しておきたいところです。

でも、身近な栄養素に【 慢性的にコントロールされていない異常な炎症 】を解決出来るかもしれない可能性があることは、ありがたいことですよね。

参考文献

こちらの記事もご参照下さい

須崎動物病院のフィッシュオイルExをチェックしてみる